최근 많이 밝혀지긴 했지만 여전히 우주는 미지의 세계이다. ① 별의 일주운동을 인터벌 촬영기법을 이용하여 1시간 100여장을 촬영해 합성했다. 눈에 보이는게 전부가 아니라는 사실은 별궤적을 찍으면 쉽게 알수 있다. 별이 도는 것이 아니라 지구가 돌고 있다.

“수보리야! 저 항하강에 있는 모래 수처럼 그렇게 많은 항하강이 있다면 그대의 생각은 어떤가? 그 모든 항하강에 있는 모래의 수는 얼마나 많겠는가?” <금강경> 에 나오는 구절이다.

항하강은 인도의 갠지스 강이다. ‘갠지스강의 모래만큼 많은 갠지스강, 그 갠지스강의 모래의 수’는 물론 유한하긴 하지만 상상하기도 어렵다. 하지만 고대인도인들은 갠지스 강의 모래알 수는 셀 수 없이 많다고만 생각하지 않았다. 그들은 갠지스강의 모래알수를 계산했고 현재에도 조(兆), 경(京)과 같은 수사(數詞)로 항하사(恒河沙)가 사용된다. 10의 52제곱이라는 어마어마한 수이다.

봄을 시기하는 시베리아 고기압이 꽃샘추위 몰고 온 지난 3월 둘째 주, 맑은 하늘이 계속됐다. 지난 3월12일 합천 영암사지로 향했다. 영암사에 대한 연혁을 알 수 있는 기록은 거의 없다. 서울대 도서관에 있는 <영암사적연국사자광탑비>라는 옛 탁본첩에 고려 1014년 적연국사가 세수 여든 셋에 영암사에서 입적했고 비는 고려 헌종24년(1023)에 세웠다는 기록이 유일하다. 하지만 통일신라시대에 조성된 영암사지 쌍사자석등(보물 353호), 삼층석탑(보물 480호)과 서금당지 좌·우로 영암사지 귀부(보물 489호) 등 성보들이 영암사가 화려한 시절이 있었음을 알려준다.

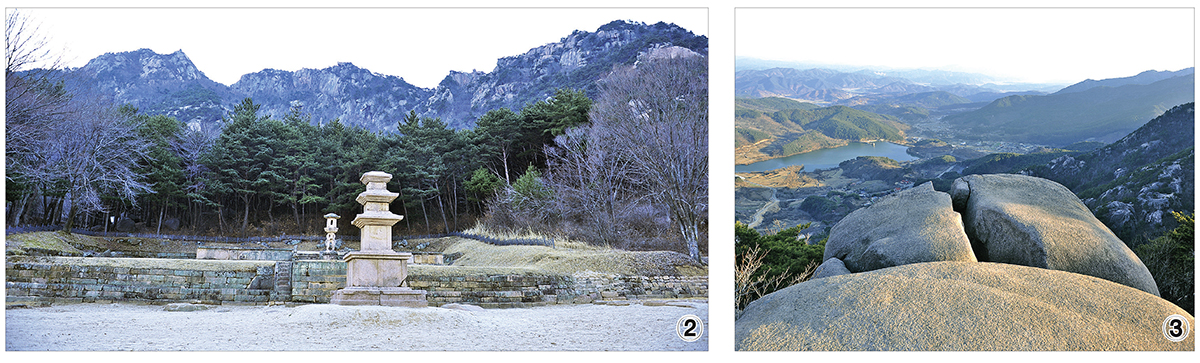

부처님을 모셨던 금당을 비롯한 절터 뒤로는 화강암으로 이루어진 황매산 모산재가 병풍처럼 펼쳐져 있다. 풍수를 몰라도 ‘명당이다’란 말이 절로 나온다. 오후 늦게 도착해 영암사지를 둘러봤다. 넓은 사지에는 3단의 거대한 석축이 쌓여 있고 그 가운데 놓여있는 석탑과 석등이 부처님이 모셔졌던 금당의 위치를 설명하고 있다. 금당으로 올라가는 여섯 계단의 무지개다리가 특이하다. 그 폭이 매우 좁아 계단을 까치발로 오를 수밖에 없다. 부처님을 뵈러 가는 길 경건한 마음으로 오르라는 뜻일까.

금당 기단에는 뒷면을 제외한 3면에 신비로운 동물이 새겨져 있는데 사자같기도 개같기도 한 동물은 무섭기보단 친근하게 느껴진다.

가야산에서 비롯된 산줄기가 거침없이 뻗으면서 그 기백이 모이는 곳이라는 모산재를 오른다. 안내판에 2시간이 소요되고 오를수록 지치지 않고 기운이 차오르는 신비한 경험을 할 수 있는 ‘황매산 기적길’이라 쓰여 있다. 반대방향으로 오른 탓인가 기운이 차오르기는커녕 해가 사라질까 하는 조급한 마음으로 급히 오르다 보니 쿵! 쿵! 쿵! 심장소리가 귀를 때린다. 모산재는 크게 3곳의 봉우리가 솟아 있는데 각각 돛대바위, 모산재, 순결바위라는 명칭이 있다. 반대방향으로 오르면 순결바위 있는 곳이 첫 번째 봉우리다. 하늘로 솟는 듯한 급경사에는 로프와 난간이 설치되어 있다. 로프에 매달려 간신히 순결바위에 오르니 나머지 두 봉우리로 향할 엄두가 나지 않는다. 문선재로 가지 못하고 왔던 길로 다시 내려갔다.

②모산재를 병풍삼아 서 있는 영암사지 . ③모산재 순결바위 오르는 길에 새로 불사중인 영암사와 영암사지가 한 눈에 들어온다.

영암사지로 돌아오니 해가 산 뒤로 넘어갔다. 쌍사자석등 앞에 자리를 잡고 어둠을 기다린다. 간간히 바람소리만 들리는 폐사지. 태양의 붉은 기운이 사라지자 짙은 파랑색 여명이 하늘을 덮는다. 매일 일어나는 자연현상이지만 신비롭다. 파란색이 짙은 어둠으로 변하자 태양 빛에 눌려 있던 별들이 하나 둘씩 보이기 시작한다. 구름 한 점 없이 맑은 밤, 형형색색의 별들이 쏟아진다. 별은 각각 그 온도에 따라 다른 색을 띤다. 파란색 하얀색 붉은색 등 항하사(恒河沙) 숫자 같이 세기도 힘든 광대한 세계가 열린다. 나이 135억 년, 계속 팽창하고 있는 우주. 빛의 속도로 여행을 한다면 930억 년이 걸린다고 한다.

우리 눈으로도 1000광년 거리에 오는 별빛을 볼 수 있다. 밝게 빛나는 별빛은 천년 전 모습일 수도 있다. 천 년 전에 고려 적연선사가 영암사 쌍사자 석등 앞에 서서 보던 그 별을 지금 내가 보고 있다.

135억년 된 우주에서 천년은 찰나일 수 있다. 시간도 공간도 계속 변한다. 우주 또한 끝도 없이 크지만 유한하고 언젠가는 사라진다. 지구도 태양도 사라진다. 그리고 다시 생긴 우주에 지구, 생명, 내가 다시 존재할 수 있을까. 별을 바라보다 이런 저런 망상에 빠진다.

문득 별을 보며 집중하던 생각이 멈추니 어둠 속에 혼자 있음을 느낀다. “푸드득” 소리에 섬뜩해서 뒤를 돌아보니 자연보호 플랫카드가 바람에 펄럭이고 있다. 공포가 찾아와 “관세음보살님”을 외치며 짐을 정리하다 항하사가 나오는 <금강경> 구절을 떠올린다.

“수보리야! 내가 이제 진실한 말로 그대에게 이르리라.

만약 어떤 선남자·선여인이 저 항하강의 모래 수처럼 많은 삼천 대천세계에 가득한 금은보화를 가지고 널리 보시하였다면 그가 얻은 복이 얼마나 많겠는가?”

수보리가 사뢰었습니다.

“매우 많습니다, 세존이시여!”

부처님께서 수보리에게 말씀하셨습니다.

“만약 선남자·선여인이 이 경전 가운데서 네 글귀만이라도 받아 지녀서 남을 위하여 설명하여 준다면 이 일의 복덕은 앞의 복덕보다 훨씬 뛰어나리라.” <금강경> 제11무위복승분(無爲福勝分)

영암사지 금당 기단에 새겨져 있는 조각상.

[불교신문3190호/2016년4월2일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [발길 머문 그곳] ⑧ 백제의 마지막 수도 부여 (0) | 2020.04.11 |

|---|---|

| [발길 머문 그곳] ⑦ 신안 도초도 (0) | 2020.04.08 |

| [발길 머문 그곳] ⑤ 내변산의 봄 (0) | 2020.03.27 |

| [발길 머문 그곳]④ 인제 자작나무 명품숲 (0) | 2020.03.24 |

| [발길 머문 그곳]③ 강원도 고성 (0) | 2020.03.19 |